Das Grundeinkommen als Basis für einen modernen Sozialstaat

von Wolfgang Eichhorn und André Presse

Wer das gegenwärtige Sozialsystem der Bundesrepublik Deutschland betrachtet und die in der Öffentlichkeit und Politik geführte Debatte hierzu hört, findet auf der einen Seite jene, die den Abbau des Sozialstaates befürworten und dies mit seinen hohen Kosten begründen, wie beispielsweise die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (www.insm.de). Auf der anderen Seite stehen solche, die im drohenden Abbau sozialer Leistungen das Ende des Sozialstaates und der im 20. Jahrhundert als Wirtschaftsmodell so erfolgreichen Sozialen Marktwirtschaft im Ganzen befürchten.

Eine objektive Annäherung an die Thematik scheint angesichts des hohen Maßes an Emotionalität, mit der die Auseinandersetzung geführt wird, schwierig. Durch eine Verhärtung der jeweiligen Standpunkte geht leider gerade verloren, was eigentlich Ziel der Debatte – besser: des Dialoges – sein sollte: eine Verständigung darüber, welche sozialen Sicherungsmaßnahmen in der Wirtschaftspolitik Deutschlands zu Beginn des 21. Jahrhundert angemessen sind. Ein Blick auf die gegenwärtige Diskussion und die ihr zugrunde liegenden Umstände macht es jedoch möglich, Gemeinsamkeiten in den so unterschiedlich scheinenden Forderungen zu erkennen. Ein geeigneter Ausgangspunkt für eine solche Betrachtung sind die Veränderungen der jüngeren Vergangenheit im Umgang mit den Menschen, die über keinen Arbeitsplatz verfügen. Nicht zu Unrecht wird hier eine Praxis der Gängelung und Unterdrückung konstatiert (LOTTER 2005 und WERNER 2006). Es erscheint widersinnig, wenn bei zunehmender Arbeitsproduktivität (d. h. zur Produktion eines an Umfang und Wert wachsenden Güterberges ist nicht mehr, sondern häufig sogar weniger Arbeitsaufwand nötig), immer mehr Menschen in finanzielle und materielle Unsicherheit geraten. Diese Menschen werden inzwischen von Politikern zur – Verzeihung – „Unterschicht“ oder zum „Prekariat“ gezählt, weil sie in einer „prekären Lage“ sind. Die soziale Marktwirtschaft ist gesellschaftsvertraglich für die Menschen nur zustimmungsfähig, wenn „die vom Strukturwandel Betroffenen von der Gesellschaft aufgefangen werden und eine neue Chance erhalten. …]

Dies ist die Grundidee der Sozialpolitik, die in der Sozialen Marktwirtschaft nicht nur das Existenzminimum sichert und einige andere fundamentale Risiken abdeckt, sondern auf die aktive (Wieder-)Eingliederung aller Betroffenen in die Gesellschaft hinausläuft.“ (HOMANN und BLOME-DREES 1992, S. 78).

Diese Auffassung über die Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft findet ihre Gegner unter denen, die die Ansicht vertreten, dieses System öffne der Ausbeutung durch untätige – faule – Zeitgenossen Tür und Tor. Eine solche Argumentation erklärt die Verschärfungen, wie sie die Hartz-IV-Gesetze mit sich gebracht haben. Nicht geklärt werden mit ihr jedoch die Gründe für die unterstellte Faulheit. Wenn ein Mensch Sinn in einer Aufgabe sieht, wird er alles an die Erfüllung dieser Aufgabe setzen und sich, nach deren Erfüllung, weitere für ihn sinnvolle Aufgaben wählen. Wenn aus einer bestimmten Richtung heute die Faulheit von Mitmenschen beklagt wird, so ist diese Faulheit fast immer auf den Versuch zurückzuführen, den Menschen eine fremdbestimmte Tätigkeit aufzuladen. Dieser Versuch ist Ausdruck mangelnden Vertrauens in die Erkenntnisfähigkeit und die Selbständigkeit der Menschen. Nun könnte man dagegenhalten, dass das Wirtschaftsgefüge auf die Ausführung von Tätigkeiten angewiesen ist, die die Menschen nur ungern tun und zu der sie sich trotz aller Einsicht in deren Notwendigkeit doch nicht selbst bereiterklären würden. Wer so argumentiert, beachtet nicht, dass die Weigerung der Menschen, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen, oft gerade auf den eben angesprochenen Zwang zurückzuführen ist. Wird auf diesen verzichtet und ein der Schwere der Tätigkeit angemessenes Entgelt gezahlt, finden sich sofort auch Menschen, die eine solche auszuführen bereit sind. Dies umso mehr, als (bzw. wenn) die Höhe eines solches Entgelts die individuelle Abneigung kompensieren und die gesellschaftliche Notwendigkeit der Tätigkeit widerspiegeln würde. Der Verzicht auf Zwang bedeutet insbesondere, dass Menschen nicht unter Androhung des Verlusts ihrer Existenz, z. B. auf dem Wege einer Androhung der Verminderung der existenzsichernden Sozialtransfers, zu bestimmten Tätigkeiten gezwungen werden können.

Wer angesichts einer zu geringen Zahl auskömmlich bezahlter Arbeitsplätze die Ausweitung der Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnbereich fordert, muss sich der Gefahr bewusst sein, dass auf diesem Wege auch derzeit noch gut bezahlte versicherungspflichtige Arbeitsplätze abgebaut und in Niedriglohnjobs – letztlich prekäre Beschäftigungsverhältnisse – umgewandelt zu werden drohen. Wer dies riskiert, löst damit eine Erosion mit nicht absehbaren Folgen für die Entwicklung der Kaufkraft zum Kauf von Gütern im Inland aus und gefährdet die gesellschaftliche und politische Stabilität in der Bundesrepublik Deutschland.

Wer Niedriglohnjobs fordert, riskiert eine Erosion bei gut bezahlten Tätigkeiten. Ein Grundeinkommen ermöglicht die Ausübung von Tätigkeiten zu niedrigem Lohn ohne dieses Risiko.

Zur Verwirklichung einer diese Stabilität gewährleistenden Wirtschaftsordnung muss mithin eine soziale Sicherung bestehen, die die oben zitierten Voraussetzungen erfüllt. Eine solche Absicherung ist durch ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben.

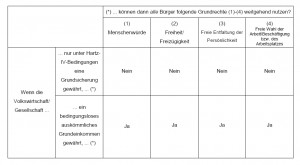

Verglichen mit der augenblicklich praktizierten Sozialgesetzgebung weist das Grundeinkommen eine Reihe von Vorteilen auf, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen. Wenn die Volkswirtschaft bzw. die Gesellschaft aufgrund der genannten und so erfreulichen Produktivitätszuwächse eine geringere Zahl auskömmlich bezahlter Arbeitsplätze anbietet bzw. anbieten kann als Arbeitsuchende existieren, und wenn Menschen ohne auskömmlich bezahlte Arbeitsplätze bzw. ohne auskömmliche Einkommen nur unter Hartz-IV4 Bedingungen finanzielle Hilfe gewährt wird, können verfassungsmäßig garantierte Grundrechte nicht eingehalten werden. Hierzu zählen die Menschenwürde, die Freizügigkeit, das Recht auf freie Wahl des Aufenthalts, eine freie Entfaltung der Persönlichkeit und die freie Wahl der Arbeit bzw. des Arbeitsplatzes innerhalb der Grenzen des Staates. Für diese Behauptung spricht eine in den Medien geschilderte Fülle persönlicher Schicksale und Tragödien, wie sie Hartz IV zur Folge hat. Ein unbedingtes auskömmliches Grundeinkommen sichert hingegen diese Grundrechte (s. die Tabelle).

Ohne die Erhebung des bedingungslosen Grundeinkommens zu einem Grundrecht – DAHRENDORF (1986) fordert ein konstitutionelles Anrecht auf eingarantiertes Mindesteinkommen – sind in gewissen volkswirtschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Situationen einige Grundrechte nicht mehr für alle Bürger nutzbar.

Hartz IV und der mit dessen Neuregeleung sich verschärfende Arbeitszwang gipfelt in Erfahrungsberichten Betroffener. Danach wird als zumutbare Arbeit – deren Ablehnung zur Streichung des Existenzminimums führen kann – angesehen, andere Hartz-IV-Empfänger zu bespitzeln und zu überprüfen (KLINGLER 2006). Wenn in einer Volkswirtschaft bei gegebener Lohnstruktur weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen als es arbeitslose Menschen gibt, entbehrt ein solches Vorgehen einer inhaltlich-materiellen Grundlage: Man kann Menschen nicht zur Arbeit zwingen, wenn nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden sind. Darüber hinaus scheint die Praxis der Agentur für Arbeit die Situation noch zu verschärfen. Der BUNDESRECHNUNGSHOF (2006) bezeichnet die Vermittlungspraxis der Arbeitsagenturen als rechtswidrig. Die Bezeichnung der Arbeitssuchenden als „Kunden“ ist in diesem Zusammenhang euphemistisch, wenn nicht gar zynisch zu nennen: Kunden haben die Wahl. Insbesondere haben sie die Wahl, ein angebotenes Produkt oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder nicht. Arbeitsuchende dagegen haben diese Wahl nicht. Die Verweigerung der Annahme des Angebots der Arbeitsagentur kann mit dem Verlust des Existenzminimums einhergehen. Die Würde und sogar die Existenz des Menschen sind dadurch bedroht. Das Grundgesetz garantiert diese Grundrechte jedoch. Insofern setzen die derzeitigen Regelungen Grundrechte außer Kraft. Das Vorgehen der Agentur für Arbeit und das der Hartz-IV-Gesetzgebung zugrunde liegende Menschenbilder erscheinen vor diesem Hintergrund fragwürdig.

Der Bundesrechnungshof bezeichnet die Vermittlungspraxis als rechtswidrig. „Kunden“ haben die Wahl, eine Leistung in Anspruch zu nehmen oder auch nicht. Die „Kunden“ der Agentur für Arbeit haben diese Wahl nicht.

In der Diskussion um Arbeitsplätze und soziale Sicherung in Deutschland scheint insbesondere ein Aspekt nicht angemessen berücksichtigt zu werden: die Differenzierung zwischen automatisierbaren und nicht automationsfähigen Tätigkeiten. Erst eine solche Unterscheidung ermöglicht ein vernünftiges Vorgehen auch bei der Betrachtung und Bewertung der Entwicklung der Erwerbstätigkeit. Während in den automatisierungsfähigen Bereichen – typischerweise in der Warenproduktion – immer mehr menschliche durch maschinelle Arbeit ersetzt wird, entsteht in den Aufgabenfeldern, die nicht maschinell erledigt werden können, unermesslicher Bedarf an menschlicher Arbeit. Diese Felder beinhalten Tätigkeiten wie die Familienarbeit, die Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Forschung, jedwede Pflege- und soziale Betreuungstätigkeit, die Schönen Künste und vieles mehr. Warum überlassen wir die Tätigkeiten, denen die Menschen keine sinnerfüllende Bedeutung beimessen, nicht im Wesentlichen den Maschinen, und widmen uns diesen Aufgaben? Diese zuwendungsorientierte „neue Arbeit“ lässt sich nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien bemessen bzw. bezahlen. Die Ergebnisse z. B. der Erziehungs- und Bildungsarbeit sind oft erst Jahrzehnte später erkennbar und werden erst dann für die Kultur wirksam. Ein Ausbleiben dieser Tätigkeiten führt zur Vernachlässigung notwendiger Aufgaben wie beispielsweise der Familienarbeit, der Kindeserziehung oder der Altenpflege. Diese Aufgaben, in denen zwischenmenschliche Hinwendung entscheidend ist und quantitativ erfassbare Messgrößen weniger wichtig sind, können wie gesagt nicht nach betriebswirtschaftlichen Erwägungen entlohnt werden. Sie können aber finanziell ermöglicht werden. Eine solche Ermöglichung ist durch ein Grundeinkommen gegeben. Es kann dazu beitragen, dass der wichtigste Markt der Volkswirtschaft, nämlich der Arbeitsmarkt, von einem gefesselten zu einem befreiten Markt wird, und es markiert den Übergang von einer Industriegesellschaft in eine Kulturgesellschaft. Durch ein Grundeinkommen gewinnen viele Menschen wieder Hoffnung. Das wird Früchte tragen. Die Chancen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer solchen Gesellschaft waren noch nie so gut wie heute.

Automation vernichtet Arbeitsplätze in der Warenproduktion. Gleichzeitig aber besteht unermesslicher Bedarf an Arbeit im zwischenmenschlichen und kulturellen Bereich. Mit einem Grundeinkommen als Basis wird diese Arbeit bezahlbar.

Literatur

BUNDESRECHNUNGSHOF (2006): Vertraulicher Prüfbericht vom 05.07.2006, zitiert nach: SÜDWESTDEUTSCHER RUNDFUNK, in: Internet unter:

www.swr.de/report/presse/-/id=1197424/nid=1197424/did=1567760/1nrxagv/index.html

Stand 05.10.2006.

DAHRENDORF, RALF (1986): Ein garantiertes Mindesteinkommen als konstitutionelles Anrecht, in SCHMID, THOMAS (HRSG.): Befreiung von falscher Arbeit, Thesen zum garantierten Mindesteinkommen, Berlin 1986.

HOMANN, KARL und FRANZ BLOME-DREES (1992): Wirtschafts- und Unternehmensethik, Göttingen 1992.

KLINGLER, NADJA (2006): Verlorene Welt, in: Internet unter:

http://www.tagesspiegel.de/meinung/archiv/31.05.2006/2563817.asp

Stand: 31.10.2006.

LOTTER,WOLF (2005): Der Lohn der Angst, in: Brandeins, 7. Jg. Nr. 7, S. 50-59.

WERNER, GÖTZ (2006): Das manische Schauen auf Arbeit macht uns alle krank, in: Stern, Nr. 17 2006, in: Internet unter:

www.stern.de/wirtschaft/arbeitkarriere/arbeit/560218.html?nv=cb

Stand: 14.05.2006.